2. 广东省地质局第四地质大队, 广东 湛江 524000;

3. 广东省佛山地质局 广东 佛山 528000

雷州半岛位于粤西桂东南断块隆起的南部和雷琼断陷区的北部(徐亚东等, 2014), 是雷琼盆地北部陆上的一部分, 南、北两侧分别被琼州海峡深断裂带和遂溪大断裂所限制(张虎男等, 1984, 黄玉昆等, 1989)。雷州半岛堆积的新生代沉积地层主要为古近系—新近系, 第四系一般较薄。新生代南海盆地的裂陷、扩张与发展(Su Ming et al., 2014, 2015; 解习农等, 2015; 赵迎冬等, 2015), 影响了本研究区雷州半岛新生代盆地的发育与充填序列(张克信等, 2017)。区内新生代火山活动十分频繁, 一直持续到全新世, 与海南岛北部的新生代火山岩共同组成雷琼火山群(黄镇国等, 1993; 樊祺诚等, 2004)。黄镇国等(1993)根据火山岩年龄、地层接触关系、火山岩风化程度、地貌特征、岩性特征, 将雷州半岛地区第四纪火山活动分为 6期, 由老到新依次为湛江期、岭北期、石峁岭期、螺岗岭期、湖光岩期和雷虎岭期。玄武岩拥有极高的风化速率(Louvat P and Allègre, 1997), 占陆地面积5%的玄武岩风化过程消耗的CO2占大陆硅酸盐风化消耗总量的30%以上(Dessert Céline et al., 2003)。玄武岩的风化还会造成矿物中的Ca、Mg、Na等可溶组分的快速淋失以及Si、Al、Fe在次生矿物中的富集(Chorover Jon et al., 2004)。此外, 玄武岩的风化还可以释放出可溶解离子作为植物所需要的营养(Hedin Lars O et al., 2003), 中和雨水中的酸根离子, 对整个生态系统的平衡具有巨大作用。因此, 前人针对雷州半岛地区玄武岩的成因及风化成壤作用开展了大量的研究(徐义芳等, 2000; 樊祺诚等, 2004; 张立娟等, 2011; 汪实等, 2020; Yu Zhang et al., 2020; 邹海波等, 2020; Tong Fengtai et al., 2021; Zhao Zhihua et al., 2021)。玛珥湖是玛珥式火山作用形成的一种特殊类型的湖泊(李响等, 2018), 近年来围绕雷州半岛湖光岩玛珥湖的全新世沉积做了大量的研究工作, 在气候环境演变、海平面变化、海水温度重建等方面取得了诸多研究成果(刘嘉麒等, 2000; Yancheva Gergana et al., 2007; 吴旭东等, 2011; Wu Xudong et al., 2012; Duan Zongqi et al., 2013; Jia Guodong et al., 2015; Wu Jing et al., 2018; Zaarur Shikma et al., 2018)。张宗言等(2020)对雷州半岛晚渐新世—早更新世孢粉的研究, 揭示了雷州半岛中西部晚渐新世—早更新世的古气候变化。此外, 前人在覆盖区1∶50 000区域地质调查思路和方法方面的探索(傅俊鹤等, 2004; 郝立波等, 2007; 刘菁华等, 2005; 胡健民等, 2020), 为本次工作开展奠定了良好的实践基础。

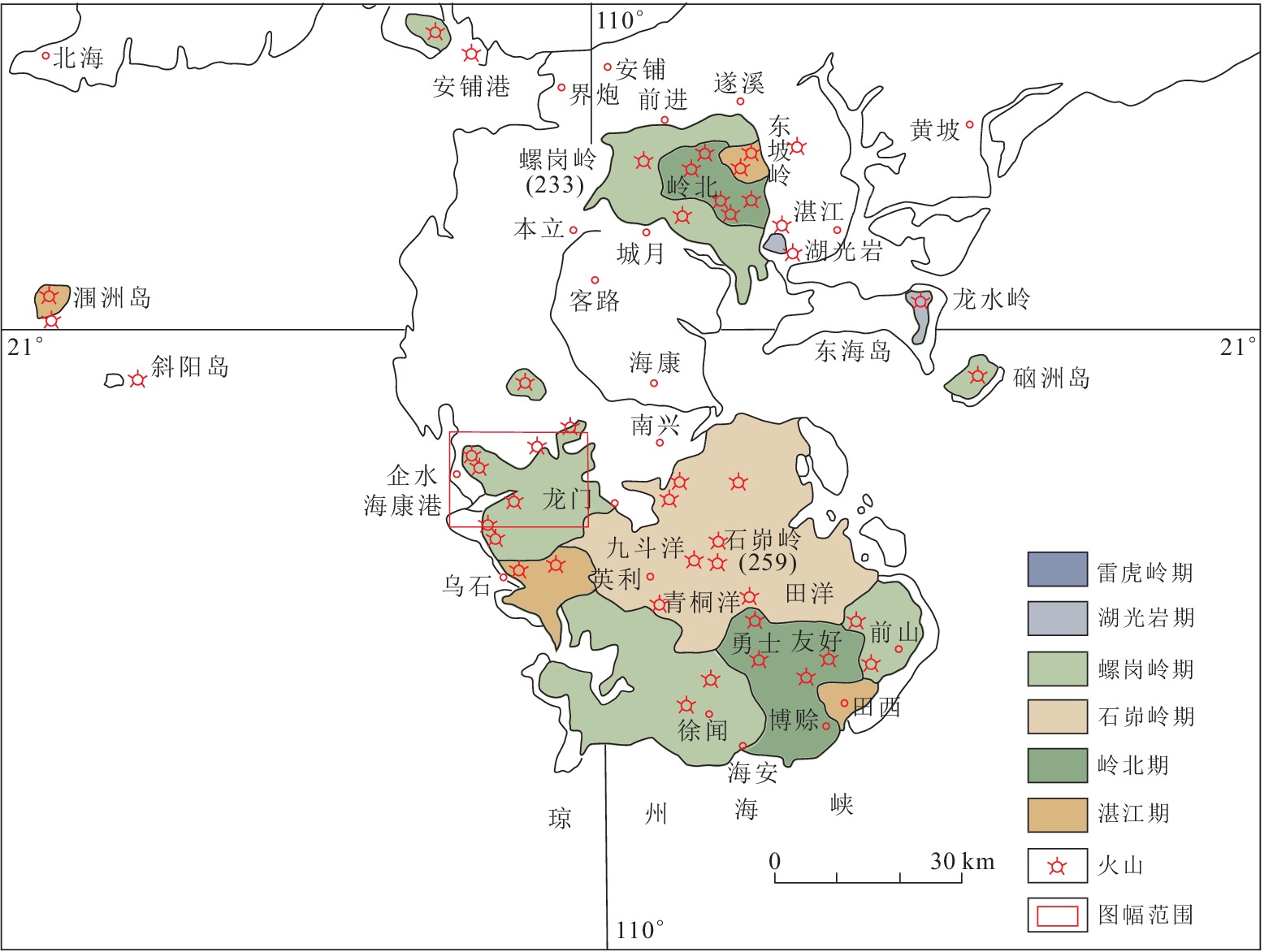

调查区位于粤西雷州半岛中西部(图1), 行政区划隶属广东省湛江市下辖的雷州市, 面积 445 km2。1972年广东省地质局区域地质调查大队和广东省地质局水文工程地质一大队在测区内开展了1∶200 000区域地质调查, 对第四纪地质、火山岩、构造特征进行了较为全面和系统的总结A。从20世纪50年代开始, 在全区范围先后完成了1∶500 000环境地质调查、1∶200 000区域水文地质调查以及1∶100 000县市地质灾害区划。前人地质资料及成果的积累, 为本次企水镇幅(F49E020008) 1∶50 000 地质图的填绘积累了丰富的资料。本次工作依据《1∶50 000区域地质调查技术要求》(DD2019–01), 落实区调改革的精神, 对图幅内地质体进行了系统的地质调查和研究, 重新厘定了区内第四纪地层层序和火山活动期次, 并建立了地质图数据库(表1), 为本区地质科学研究和后期水工环地质调查提供了全面而详实的基础地质资料。

|

图 1 雷州半岛第四纪火山活动分期及企水镇幅(F49E020008)地理位置图(据黄镇国等, 1993修改) |

|

|

表 1 数据库(集)元数据简介 |

广东企水镇幅(F49E020008) 1∶50 000地质图是以《1∶50 000区域地质调查技术要求》(DD 2019—01)为填绘指导, 以《数字地质图空间数据库标准》(DD 2006—06)为数据库建库依据编制而成, 代表企水镇幅(F49E020008) 1∶50 000地质填图最新成果。地理底图采用国家测绘地理信息局最新地理数据。利用DGSS数字地质调查信息综合平台进行矢量化和建库, 数据库格式为点(*.tm)、线(*.lm)、面(*.pm)格式; 利用微软Accss 2000 数据库管理系统进行要素类、对象类及元数据库的建设, 数据格式为*.mdb; 利用微软的Word 2003进行报告的编写及其他文档文件的说明, 数据格式为*.doc。

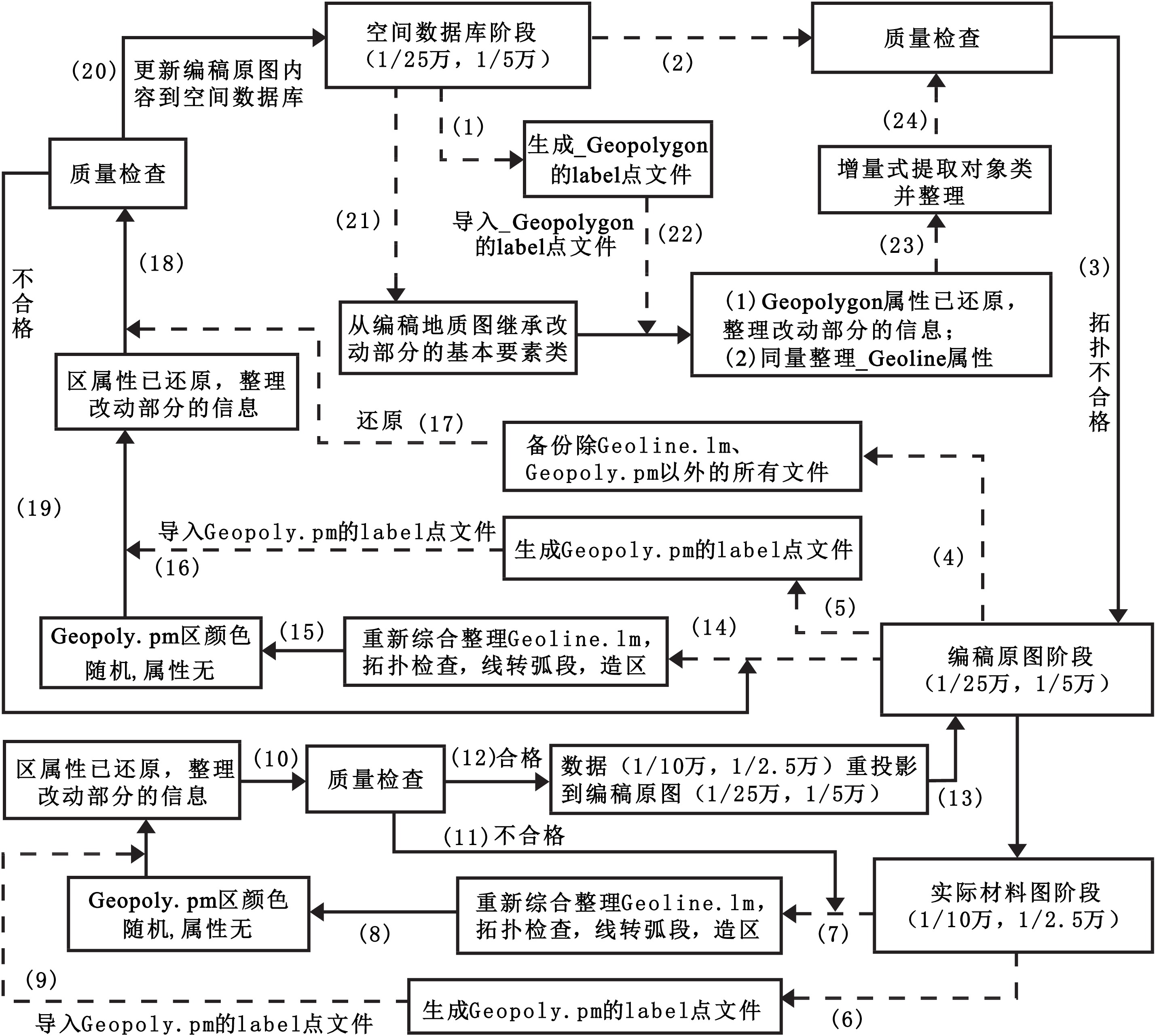

2.2 数据处理过程贯彻执行中国地质调查局制定的《数字地质图空间数据库标准》(DD 2006—06)》、《1∶25万区域地质图空间数据库建设技术要求及实施细则》, 进行图层划分定义和各图层数据库结构设计, 设计属性卡片, 收集有关资料, 准备建库文档, 包括DGSS系统库和汉字库及工作质量监控的各类文档等, 学习有关标准, 对收集的图件进行系统的分析研究、综合整理及筛选等, 制定合理的保证建库工作质量的工作流程、工作方法以及质量保障措施, 合理地组织各阶段工作的实施。企水镇幅(F49E020008)1∶50 000地质图数据库建库流程见图2, 建库过程使用的工作方法简述如下。

|

图 2 企水镇幅(F49E020008) 1∶50 000地质图数据库建库流程图 |

包括收集资料、建库文档准备、图件的预处理等。在此阶段主要是按工作计划收集完整、齐全而又有效的第一手资料, 了解整体资料工作情况, 收集图幅的各种图件、报告、野外原始记录卡片、记录本及电子数据等。准备建库文档资料, 如印好工作日记表、作业指导书、自互检表、属性填卡表等, 准备好统一的DGSS出图的花纹库、线型库、符号库、颜色库等。对收集的资料进行系统的分析研究、综合整理及筛选等。

2.2.2 数据检查检查原“数字化地质图”的数据文件组成、地图参数以及相应的图层数据划分, 为后面的数据预处理、分类、归并和转换做好准备。通过对制图数据进行上述初步的质量检查, 确定此数据是否为与成果图数据一致, 能否用于建库。如果发现制图数据存在严重缺陷, 需要对地质图进行扫描, 重新矢量化。如果经过初步的质量检查确定该数据与成果图数据一致, 则可用于以下的建库工作。数据检查后, 对数据状况应做出详细的检查记录, 填写数据质量预检记录表。

2.2.3 图形初步分离、归类将原图分离为图框、地理及地质3类。首先将原图中的地理要素、地质要素分离, 然后再将地理要素中的图框要素分离出来, 将地质要素中的地质主图要素和图面整饰要素(如图外整饰等)分离。

2.2.4 数据预处理数据预处理的目的, 一方面是为了将具有不同地图参数的“数字化地质图”统一到规定的投影坐标系中来, 即将制图数据转换为DGSS系统要求的地图参数; 另一方面是为了校正“数字化地质图”可能存在的误差。

在DGSS软件系统下, 首先建立原“数字化地质图”的1∶50 000国际分幅标准图框, 然后将标准图框与原“数字化地质图”进行投影比较及误差分析, 如有必要则进行相应的误差校正, 投影转换等处理。其操作步骤可按DGSS操作指南中“地图配准和投影方法”操作, 进行数据预处理。对于“数字化地质图”, 可直接将其作为背景图层添加到PRB库中, 通过更新PRB库到实际材料图, 然后通过更新实际材料图到编稿原图中, 再更新编稿原图到空间数据库中, 最后自动合并编稿原图到空间数据。这样既保留“数字化地质图”原图内容的完整性, 又可对其进行图层分离操作。

2.2.5 数据分类、归并随着标准的不断完善, 特别是经过近几年区域地质数字填图的实践, 地质图空间数据库对象模型已经较完善地建立起来, 在《数字地质图空间数据库标准》(DD 2006—06)中建立了15个基本要素类, 8个综合要素类, 12个对象类, 5个独立要素类。因此, 需将原有的区域地质成果图按照现有要素分类方法进行系统分类、归并后, 以便开展后续的区域地质空间图数据库建设工作。

数据分类、归并操作是在DGSS系统中提取、分离出基本要素类、综合要素类、独立要素类图层文件, 并合并这些图层文件到空间数据库生成的标准要素类文件中, 目的是建立地质图空间数据库要素类的空间数据。对于无属性数据的数字化地质图, 通过更新空间数据库到编稿原图导入到空间数据库后, 自动合并到空间数据库, 建立相应的空间数据库所需的要素类文件。

(1) 从原图数据中分离提取要素类内容

按照《数字地质图空间数据库标准》(DD 2006—06), 将地质图主图文件提取、分离为基本要素类、综合要素类、独立要素类图层文件。

基本要素类包括以下文件或内容:

_GEOPYGON.pm(地质体面实体, 包含面状水体);

_MAP_FRAME.lm(标准图框)。

独立要素类包括以下文件或内容:

接图表、图例、综合柱状图、图切剖面、责任表。

综合要素类包括8个文件, 除标准图框为线文件外, 其余7个为面文件。其对应的内容在原数字化地质图中一般以线文件形式表示, 需要对其进行提取并编制形成面文件数据。

(2) 合并图层文件

将分离出来的各要素类图层与DGSS系统下的空间数据库标准要素类文件合并, 获取属性结构。利用DGSS系统下合并到空间数据库的工具将其进行合并, 获取DGSS空间数据库的属性结构及继承部分属性。

(3) 图形数据质量检查

对提取、分离及合并操作后的图形文件进行图形质量检查, 及时发现错误, 为建立拓扑做准备。

(4) 拓扑重建

对于综合要素面实体, 如果需要重新建立拓扑, 利用检查修正后的综合要素数据直接建立拓扑关系。综合要素类虽不参加地质体面实体的拓扑, 但作为区图元, 需要单独建立拓扑, 因此需围绕其边界绘制线并造区, 采用捕捉线头的方式形成封闭的区, 然后充填相应的花纹, 并将图元参数设置为透明输出。图形拓扑关系建立并检查无误后, 需将为了建立拓扑而合并的地质界线、水体界线和内图框图层剥离, 建立相应的要素类图层。

2.2.6 空间数据属性赋值地质图空间数据库建设的重点就是对地质图要素或对象进行属性赋值或属性数据挂接。经前述数据分离、预处理、提取、合并等操作后, 已形成了空间数据库标准要素类、综合要素类文件, 在此基础上就可以进行空间数据库要素类数据、综合要素类数据、对象类数据的录入了。利用DGSS系统录入属性数据时, 根据DGSS系统空间数据库提供的功能, 须先录入要素类属性数据, 然后利用自动从地质体面实体提取对象类属性功能, 自动从地质界线提取断层对象类属性功能, 实现对象类属性数据的部分自动继承, 最后再完善对象类属性数据。

2.2.7 属性数据质量检查属性录入完成后, 将录入数据输出, 并与原始数据进行两次以上人工校对, 如发现错误, 及时改正; 应用Access、Excel软件根据数据类型进行归类, 根据异常和无法归类的数据判断错误数据类型, 检查完成后对错误数据进行认真修改。

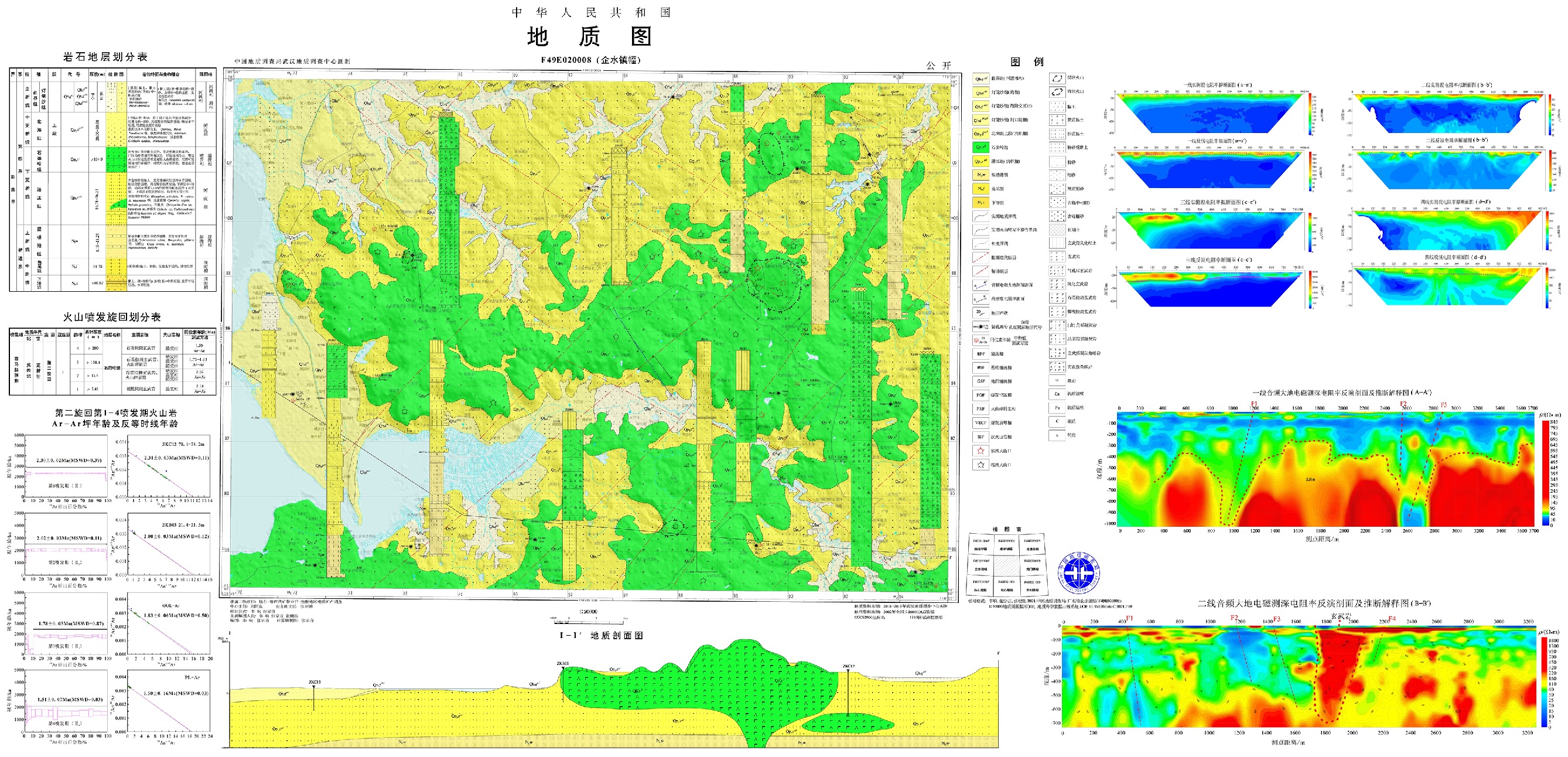

2.2.8 输出彩色地质图将地理图层导入与地质图层组成的工程文件并输出彩色地质图(图3)。

|

图 3 广东企水镇幅(F49E020008) 1∶50 000地质图示意图 |

根据《地质信息元数据标准》(DD 2006—05), 地质信息的元数据由7个子集(UML包)和14个代码表构成。其中元数据信息、标识信息、数据质量信息、内容信息是必选子集, 空间参照信息、分发信息、引用和负责单位联系信息是可选子集。引用和负责单位联系信息是公用信息子集。在进行区域地质图空间数据库建设同时, 按照《地质信息元数据标准》(DD 2006—05), 在元数据采集器软件支持下, 建立相应地质图的元数据信息, 建成标准的元数据库。

2.2.10 提交成果编写建库工作报告, 整理提交成果数据目录。

3 数据样本描述 3.1 数据的命名方式地质面.wp, 地质线.wl, 地质点.wt。

3.2 图层内容主图内容包括沉积岩、火山岩、第四系、构造、地质界线、产状、各类代号等。

角图包括综合柱状图、火山活动期次划分、Ar−Ar年龄、图切剖面、物探反演剖面图等。

图饰包括接图表、图例、责任表等。

3.3 数据类型实体类型名称: 点、线、面。

点实体: 各类地质体符号及标记、地质花纹。

线实体: 断裂构造、地质界线、岩相界线、构造界线及特殊标志层花纹等。

面实体: 沉积岩、火山岩、第四系等。

3.4 数据属性企水镇幅(F49E020008) 1∶50 000地质图数据库包含地质实体要素信息、地理要素信息和地质图整饰要素信息。地理要素信息属性沿用国家测绘地理信息局提供的数据属性结构。地质实体要素信息属性按照1∶50 000 区域地质调查专项地质填图数据库建库要求按2大岩类(沉积岩、火山岩)、断裂构造、产状要素等分别建立数据库属性。

沉积岩建造数据属性主要有: 年代地层单位、岩石地层单位、建造名称、建造代码、岩性组合、地层时代、建造厚度、建造含矿性、岩石结构、沉积构造、岩石颜色、沉积作用类型、沉积相类型、同沉积构造。

火山岩建造数据属性主要有: 年代地层单位、岩石地层单位、建造名称、建造代码、地层时代、地层分区、岩性组合、建造厚度、建造含矿性、火山喷发旋回、火山喷发类型、火山岩成因类型、特殊岩性夹层、火山岩相类型、同位素年龄。

断裂构造数据属性主要有: 断裂名称、断裂类型、断裂延长、断裂延深、断裂宽度、断裂走向、断裂面倾向、断裂面倾角、断距、断裂面形态、构造岩特征、运动方式、活动期次、力学性质。

产状数据属性有: 产状类型、倾向、倾角。

4 数据质量控制和评估 4.1 数据源质量本次建库所采用的图形资料为1∶50 000地质图电子光盘资料, 辅助资料为实际材料图, 属性填卡所收集资料为相应的地质报告、说明书等。图件清晰、平整, 变形均匀, 精度、质量符合建库要求, 电子数据由于不同版本及当前工作产生的微小误差经MapGIS软件的误差校正处理后能完全满足国家标准, 原图中存在的个别错误已根据实际材料图等修改, 并统一登记于“原图错误检查汇总表”中。

工作底图精度要求为: ①图廓点位误差最大不能超过0.1 mm; ②图廓边长误差最大不能超过0.2 mm; ③图廓对角线误差最大不能超过0.3 mm; ④公里网点间距误差最大不能超过0.2 mm; ⑤分版底图套合以地理底图版为准, 各版同名图廓点、坐标网线重叠误差不超过0.2 mm; 工作底图上的地理要素和地质专业要素应区分明显, 各要素要表示清楚、正确。

4.2 空间数据库图形质量由于工作中严格按照上述建库工作流程及相关方法的技术要求、质量控制要求进行, 加上有比较健全的质量监控体系及质量保障措施, 因而数字化精度、图面精度、校正精度是符合有关要求的, 数据质量是有保障的, 具体体现在:

(1) 本次所建企水镇幅(F49E020008) 1∶50 000地质图空间数据库质量主要体现在如下6方面: ①全部特征要素均数字化; ②没有多余的数据; ③特征位置正确、弧有正确形状; ④应有的联接特征已经连接; ⑤所有多边形有且仅有一个标识号; ⑥基本上所有特征都在外部边界之内。

(2) 空间数据精度控制主要体现在: ①注意图形的数学基础精度, 在作业和检查中注意图廓点、公里网、经纬网交点、控制点坐标值的正确性, 每个图幅所采集的误差校正控制点原则上全部采集, 即按方里网小格和方里网线与图廓交点以及内图廓角点均进行了采集; ②同一系统和不同系统间数据的转换精度和质量有保障, 主要体现在经转换的空间数据拓朴关系正确、空间位置正确、空间数据与属性数据的联接关系正确且数据不丢失, 线与区套合较好。

(3) 在质量控制上, 按建库的工作特点分阶段采取了多种有效的方法组合, 如对于电子数据进行了多方法细致的检查, 图框精度检查, 数据质量检查, 输出图纸核查等。除了作业人员自检外, 分别由2个人员对照原图在微机上进行检查, 完成后由项目负责进行抽查, 再输出由地质人员进行全要素检查, 保证了各要素的完整性、位置及参数的正确性等; 在拓扑关系建立前, 对线要素进行检查, 如靠近边检查、自相交线检查、重复点及重复线检查等。值得一提的是, 在建库过程中, 本项目组也自编了一些工具软件进行检查和修改错误, 如重复点的检查与删除、拓扑关系的检查与无缝处理、水系线方向判别与检查、图幅内容精度检查、伪节点检查与自动处理、属性内容空格压缩、自动图元编码等等。这样, 通过多个工具软件的检查与处理, 进一步提高了项目成果质量。

4.3 属性卡片质量属性卡片按有关规定由地质专家进行填写, 填写完毕后由广东省佛山地质局专家审查。主要过程是首先收集有关标准, 整理属性代码表, 然后查阅地质报告及相关图件、柱状图等, 整理有关内容, 按卡片项内容进行填写, 先填名称, 再换算为代码。所填写的内容翔实、可靠, 数据项齐全, 容易复查。本次建库, 地质术语代码均参照《1∶25万区域地质图空间数据库建设标准代码汇编》填写, 新增代码都有详细记录且在专题工作报告中说明。

4.4 属性数据库质量在工作过程中, 对属性数据库质量严格执行以下五方面的保证措施: 第一、属性卡片填写好后经填卡人自检和专家审查才入库; 第二、录入到数据库中, 由录入人员进行自检, 并输出由填卡人进行100%的检查; 第三、微机组组长在微机中进行100%的检查, 保证了图元与属性挂接的一致性; 第四、项目负责人抽检20%以上; 对于地理图层属性, 由于主要是在微机上进行录入与检查, 故在录入前先统一标准, 统一收集分类码, 录入完成后, 进行100%浏览检查, 同时还通过GIS的属性管理功能, 通过属性项的专题化进行检查, 从而保证录入质量。对于地质界线图层, 则根据参数赋属性及浏览属性进行逐条编辑。在所有检查中当发现有错误时及时记录与更正, 并做上更正记号。故本次所建立的属性数据库资料真实、可靠。

5 数据价值广东企水镇幅(F49E020008) 1∶50 000地质图(图3)是中国地质调查局开展新一轮地质调查工作的代表性图幅之一。该地质图在深入研究本图幅内第四纪地层层序、火山活动期次、区域构造的基础上, 按照最新的《1∶50 000区域地质调查技术要求》(DD 2019—01)要求, 通过野外地质调查与室内综合研究相结合, 系统建立了雷州半岛地区地层−岩浆−构造格架, 提升了区域地质调查研究水平。地层基本单位结合沉积相的表达使地质图图面更为精准, 野外地质路线调查与遥感解译、钻探和槽型钻揭露、物探反演相结合使结论更加可靠, 各类角图和图饰图层的综合使用使图面表达更加丰富。

5.1 重新厘定了工作区第四纪填图单位和地表填图单位成因类型以最新国际地层表为指南, 整合利用已有的地质资料, 重新厘定了工作区第四纪地层序列, 划分了5个组和7个基本填图单元, 并进行了岩石地层、生物地层、年代地层多重地层划分与对比, 尤其是对早更新世以来地表各填图单元的岩性组合、沉积特征及沉积环境进行了详细研究。通过钻孔岩石组合对比并辅以粒度测试分析, 讨论了沉积环境变化; 以路线资料为基础, 结合钻孔连孔剖面, 编制了雷州半岛中西部早更新世岩相古地理图。

5.2 划分了火山活动旋回, 提出了石峁岭组形成时代的新认识基于地表调查和钻孔揭露以及室内综合分析, 查明了工作区内火山岩的分布特征、划分了火山喷发旋回。结合高精度的Ar−Ar定年结果, 将调查区火山岩划分为2个喷发旋回, 将第2个旋回进一步划分为4个喷发期, 将石峁岭组的形成时代由中更新世厘定为早更新世; 系统总结了各期火山岩的地质特征以及岩石学、地球化学特征, 提出雷琼地区玄武岩形成于陆缘裂谷环境, 具DMM和EM2 端元的二元混合的特征, 源区存在再循环地壳物质, 基本查明了本区火山活动规律。

5.3 建立了区域构造格架, 提供了区域地壳稳定性信息根据区域地球物理场特征, 结合遥感解译、火山活动及钻探等资料, 确立了调查区的构造格架, 其主要是由北东向及北西向断裂, 次为东西向及南北向断裂组成的网状构造格架, 均为隐伏状基底断裂; 在遥感解译的基础上, 采用音频大地电磁测深和高密度电法等物探手段对四会—吴川断裂往南西延伸的北支断裂即坡头—海康港断裂(F10)在调查区内的展布特征进行了探查。简单阐述了区内构造与沉积作用和火山作用的关系, 以及新构造运动特征、海平面变化与岸线变迁, 初步评价了区域地壳稳定性。

6 数据使用方法和建议广东企水镇幅(F49E020008) 1∶50 000地质图数据库采用DGSS格式建立, 内容详实, 数据质量可靠, 精度符合要求。在整个建库过程中, 严格遵守和保持图幅内各类数据的独立性和原始性, 确保原始资料的真实可靠。数据库按照中国地质调查局制定的《数字地质图空间数据库标准》(DD 2006−06)》、《1∶25万区域地质图空间数据库建设技术要求及实施细则》, 进行图层划分定义和各图层数据库结构设计, 便于数据信息共享。该数据库还可实现多图幅空间数据库快速浏览、多图幅空间数据库装载、空间数据库要素类交互查询浏览、进行地质要素类和对象类检索、生成专题图等功能。该数据库为基本地质信息库, 可以为雷州半岛岩石地层、火山岩、活动构造等方面的科学研究提供基础资料; 为区域开展生态环境调查、水工环地质调查、地质灾害防治等提供基础性图件。

7 结论广东企水镇幅(F49E020008) 1∶50 000地质图是中国地质调查局在雷州半岛地区开展的新一轮地质填图。填图过程探索了适用于雷州半岛地区地质填图的技术方法和手段、以及各技术方法的相关技术要求, 突出成果的图面表达, 调查数据真实可信。

广东企水镇幅(F49E020008) 1∶50 000地质图数据库包含了通过路线地质调查、遥感解译、钻探和物探等手段获取的雷州半岛中西部新近纪以来的地层序列、火山活动旋回、区域构造以及玄武岩Ar−Ar年龄、地球化学分析数据等。

数据库成果资料对于重新认识广东雷州半岛地区第四纪地质演化具有重要价值, 为后续水工环调查、生态环境调查和国土空间规划等提供数据支撑。

致谢:广东企水镇幅(F49E020008) 1∶50 000地质图是项目组成员辛苦付出的成果, 在地质图填绘及数据库的建设过程中, 得到了中国地质调查局武汉地质调查中心、中国地质大学(武汉)、广东省地质调查院等单位多名专家的无私帮助和现场指导, 在此对各位专家和项目组所有成员表示最诚挚的感谢。

注释:

A广东省地质局区域地质调查队、水文地质工程地质大队, 1972.1∶20万企水港幅、湛江幅、乌石港幅、海口幅区域地质调查报告[R].

Chorover Jon, Amistadi Mary Kay, Chadwick Oliver A. 2004. Surface charge evolution of mineral−organic complexes during pedogenesis in Hawaiian basalt[J]. Geochimica et Cosmochimica Aeta, 68: 4859-4876. DOI:10.1016/j.gca.2004.06.005 |

Dessert Céline, Dupré Bernard, Gaillardet Jérôme, Franois Louis M, Allègre Claude J. 2003. Basalt weathering laws and the impact of basalt weathering on the global carbon cycle[J]. Chemical Geology, 202: 257-273. DOI:10.1016/j.chemgeo.2002.10.001 |

Duan Zongqi, Liu Qingsong, Yang Xiaoqiang, Gao Xing, Su Youliang. 2013. Magnetism of the Huguangyan Maar Lake sediments, Southeast China and its paleoenvironmental implications[J]. Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology, 395(1): 158-167. |

Hedin Lars O, Vitousek Peter M, Matson Pamela A. 2003. Nutrient losses over four million years of tropical forest development[J]. Ecology, 84(9): 2231-2255. DOI:10.1890/02-4066 |

Jia Guodong, Bai Yang, Yang Xiaoqiang, Xie Luhua, Wei Gangjian, Ouyang Tingping, Chu Guoqiang, Liu Zhonghui, Peng Ping'an. 2015. Biogeochemical evidence of Holocene East Asian summer and winter monsoon variability from a tropical maar lake in southern China[J]. Quaternary Science Reviews, 111: 51-61. DOI:10.1016/j.quascirev.2015.01.002 |

Louvat Pascale, Allègre Claude Jean. 1997. Present denudation rates on the island of Reunion determined by river geochemistry: basalt weathering and mass budget between chemical and mechanical erosions[J]. Geochimica et Cosmochimica Acta, 61(17): 3645-3669. DOI:10.1016/S0016-7037(97)00180-4 |

Su Ming, Zhang Cheng, Xie Xinong, Wang Zhenfeng, Jiang Tao, He Yunlong, Zhang Cuimei. 2014. Controlling factors on the submarine canyon system: A case study of the Central Canyon System in the Qiongdongnan Basin, northern South China Sea[J]. Science China Earth Science, 57(10): 2457-2468. DOI:10.1007/s11430-014-4878-4 |

Su Ming, Hsiung Kan-Hsi, Zhang Cuimei, Xie Xinong, Yu Hoshing, Wang Zhenfeng. 2015. The linkage between longitudinal sediment routing systems and basin types in the northern South China Sea in perspective of source−to−sink[J]. Journal of Asian Earth Sciences, 111(1): 1-13. |

Tong Fengtai, Xiao Yilin, Sun He, Wang Yangyang, Wan Hongqiong, Gou Longfei, Gong Yingzeng, Huang Fang, Li Dongyong, Hou Zhenhui. 2021. Lithium isotopic features of Quaternary basaltic saprolite, Zhanjiang, China: Atmospheric input and clay−mineral adsorption[J]. Science of The Total Environment, 785: 147235. DOI:10.1016/j.scitotenv.2021.147235 |

Wu Jing, Zhu Zeyang, Sun Chunqing, Rioual Patrick, Chu Guoqiang, Liu Jiaqi. 2018. The significance of maar volcanoes for paleoclimatic studies in China[J]. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 383: 2-15. |

Wu Xudong, Zhang Zhaohui, Xu Xiaomei, Ji Shen. 2012. Asian summer monsoonal variations during the Holocene revealed by Huguangyan maar lake sediment record[J]. Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology, 323(1): 13-21. |

Yancheva Gergana, Nowaczyk Norbert R, Mingram Jens, Dulski Peter, Schettler Georg, Negendank Jorg F W, Liu Jiaqi, Sigman Daniel M, Peterson Larry C, Haug Gerald H. 2007. Influence of the intertropical convergence zone on the East Asian monsoon[J]. Nature, 445(7123): 74-77. DOI:10.1038/nature05431 |

Yu Zhang, Yu Kefu, Fan Tianlai, Yue Yuanfu, Wang Rui, Jiang Wei, Xu Shendong, Wang Yinghui. 2020. Geochemistry and petrogenesis of Quaternary basalts from Weizhou Island, northwestern South China Sea: Evidence for the Hainan plume[J]. Lithos, 362-363: 105493. DOI:10.1016/j.lithos.2020.105493 |

Zaarur Shikma, Stein Mordechai, Adam Ori, Mingram Jens, Chu Guoqiang, Liu Jiaqi, Wu Jing, Erel Yigal. 2018. Late Quaternary climate in southern China deduced from Sr−Nd isotopes of Huguangyan Maar sediments[J]. Earth and Planetary Science Letters, 496: 10-19. DOI:10.1016/j.jpgl.2018.05.025 |

Zhao Zhihua , Zhang Guoliang, Wang Shuai, Zhao Jianxin. 2021. Origin of arc−like intraplate volcanism by melting of lithospheric mantle pyroxenite of the South China continental margin[J]. Lithos, 396-397: 106236. DOI:10.1016/j.lithos.2021.106236 |

樊祺诚, 孙谦, 李霓, 隋建立. 2004. 琼北火山活动分期与全新世岩浆演化[J]. 岩石学报, 20(3): 533-544. DOI:10.3969/j.issn.1000-0569.2004.03.017 |

傅俊鹤, 董岩翔, 周建华, 郦逸根. 2004. 第四系覆盖区元素地球化学制图方法新探讨[J]. 中国地质, 31(s1): 62-66. |

郝立波, 陆继龙, 李龙, 莫根生, 严光生, 时艳香, 赵玉岩. 2007. 区域化探数据在浅覆盖区地质填图中的应用方法研究[J]. 中国地质, 34(4): 710-715. DOI:10.3969/j.issn.1000-3657.2007.04.022 |

胡健民, 陈虹, 邱士东, 王国灿, 刘士毅, 王家兵. 2020. 覆盖区区域地质调查(1∶50 000)思路、原则与方法[J]. 地球科学, 45(12): 4291-4312. |

黄玉昆, 邹和平. 1989. 雷琼新生代断陷盆地构造特征及其演化[J]. 中山大学学报(自然科学版), 28(3): 1-10. DOI:10.3321/j.issn:0529-6579.1989.03.001 |

黄镇国,蔡福祥,韩中元.陈俊鸿,宗永强,林晓东.1993.雷琼第四纪火山[M].北京:科学出版社.

|

李响, 张宗言, 张楗钰. 2018. 镶嵌在火山口的"宝石"—神奇的玛珥湖[J]. 华南地质与矿产, 34(02): 168-173. DOI:10.3969/j.issn.1007-3701.2018.02.009 |

刘嘉麒, 吕厚远, Negendank J, Mingram J, 骆祥君, 王文远, 储国强. 2000. 湖光岩玛珥湖全新世气候波动的周期性[J]. 科学通报, 45(11): 1190-1195. DOI:10.3321/j.issn:0023-074X.2000.11.015 |

刘菁华, 王祝文. 2005. 地面综合物探方法在浅覆盖区地质填图单元的划分研究[J]. 中国地质, 32(1): 162-167. DOI:10.3969/j.issn.1000-3657.2005.01.022 |

汪实, 朱鑫, 黎旭荣, 罗思亮. 2020. 广东雷州半岛土壤氮、磷、钾元素地球化学特征及其土壤肥力评价[J]. 中国地质, https://kns.cnki.net/kcms/detail/11.1167.P.20201019.1501.006.html.

|

吴旭东, 沈吉, 汪勇. 2011. 湖光岩玛珥湖沉积物反映的全新世以来古环境演化[J]. 海洋地质与第四纪地质, 31(4): 155-162. |

解习农, 任建业, 王振峰, 李绪深, 雷超. 2015. 南海大陆边缘盆地构造演化差异性及其与南海扩张耦合关系[J]. 地学前缘, 22(1): 77-87. |

徐亚东, 梁银平, 江尚松, 骆满生, 季军良, 张宗言, 韦一, 宋博文. 2014. 中国东部新生代沉积盆地演化[J]. 地球科学—中国地质大学学报, 39(8): 1079-1098. |

徐义芳, 朱照宇, 文高国, 梁俊平, 罗树文. 2000. 雷州半岛南部若干红土剖面的地球化学与成土环境研究[J]. 地球化学, 29(04): 402-409. DOI:10.3321/j.issn:0379-1726.2000.04.014 |

张虎男, 赵希涛. 1984. 雷琼地区新构造运动的特征[J]. 地质科学, 19(3): 276-287. |

张克信,何卫红,骆满生,徐亚东,宋博文.2017.中国沉积岩建造与沉积大地构造演化[M].北京:地质出版社.

|

张立娟, 李徐生, 李德成, 韩志勇, 张甘霖. 2011. 雷州半岛玄武岩母质土壤剖面稀土元素分布及其与常量元素、粒度的关系[J]. 土壤学报, 48(01): 1-9. |

张宗言, 刘祥, 李响, 张楗钰, 柯学, 徐亚东. 2020. 广东雷州半岛河头镇zka01钻孔剖面晚渐新世—早更新世孢粉组合及古植被演替[J]. 地质通报, 39(6): 880-892. |

赵迎冬, 甘华军, 陈善斌, 王观宏, 王祥, 章诚诚. 2015. 珠琼运动的厘定—来自北部湾盆地福山凹陷构造沉积特征的启示[J]. 中国地质, 42(4): 948-959. DOI:10.3969/j.issn.1000-3657.2015.04.012 |

邹海波, 郭紫佩, 樊祺诚, 赵勇伟. 2020. 中国东部全新世火山的镭−钍同位素年代学[J]. 岩石学报, 36(7): 1945-1952. DOI:10.18654/1000-0569/2020.07.01 |